先日、唐津市北波多まで、「山彦磨崖石仏群(座主磨崖仏)」という史跡(唐津市指定)を見に行ってきました。北波多という地は、平安時代〜戦国時代に松浦地方を治めていた松浦党の一族・波多氏が拠点としていた地域で、波多氏の居城・岸岳城跡や唐津焼発祥の地・岸岳古窯跡があります。石仏群の近くには「座主遺跡」「前田原遺跡」があり、縄文時代〜鎌倉・室町時代の遺構や遺物が発見されているとのこと。また、桓武天皇の皇子で平家の祖である葛原親王の墓「葛原親王王塚古墳」も近くにあります。松浦地方は、古代より朝鮮半島や大陸への窓口として発展してきましたし、やはり歴史的な遺跡・遺構が多く残る地域ですね。余談ですが、北波多を流れる徳須恵川には河童の渡来伝説があるそうで、あちこちに河童さんがいました。

さて、今回訪れた「山彦磨崖石仏群」は、北波多山彦の『鎌倉山(鎌倉岳)』の麓にあります。道路脇からすぐの、意外と開かれた場所にありました。近くには、田中川という川も流れていて、田んぼが広がる長閑なロケーションです。農作業されている方が聞いているであろうラジオ(?)の音が響いていました。

案内板によると、仏像の彫刻技法などから室町時代後期〜江戸時代に彫られたものだそうで、石仏や石灯籠では「文化」や「文政」の年号を確認することができます。誰がどんな目的で掘り始めたかはわかっていないようで、近くにある「座主遺跡」に関連しているのではないかとのことです。

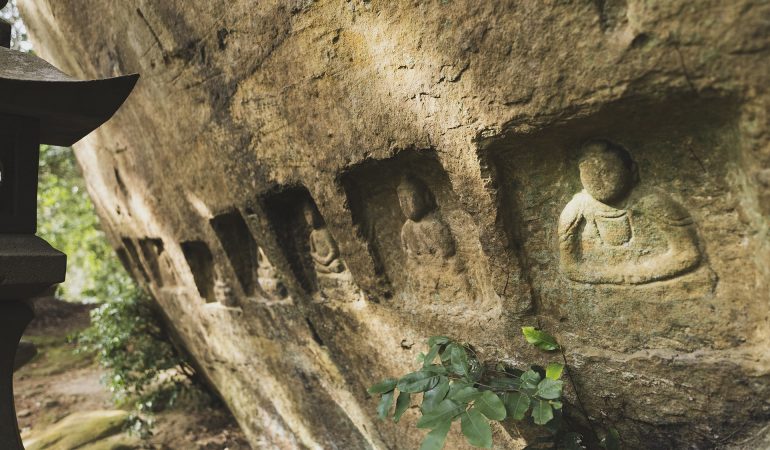

道路脇の小道を登っていくと、左手に一つの大きな岩壁が見えてきます。磨崖仏が彫られているのが確認できます。周りを見渡してみると、登ってきた小道の山手側の茂みの奥にも岩壁が続いていて、磨崖仏が彫られています。[下記写真の左側の手前方向]

一番奥にはお社があり『西国三十三番札所』となっています。「山彦のお大師さん」と呼ばれているそうです。その先にも小道が続いていましたが、どなたかの墓地のようだったので進むのは辞めました。

仏像は、壁面の足元から1.5m〜2mぐらいの高さに、ほぼ横一直線になるよう彫られています。ほとんどが仏龕を彫りその中に納められています。地面に座して見上げると、ちょうど仏様と眼が合う高さです。その上方には、屋根を付けるための木材をはめ込んだ窪みもあります。ここで人々が、壁面の仏様に向かって祈りを捧げていたのでしょう。彫られた仏様は、風化によりお顔や形がわからなくなっているもの多数。どちらかというと、壁面向かって左側のほうが風化が激しいようです。お社に近いほうが比較的形が残っており、僅かながら彩色が残っているものもあります。風化の度合いは、彫られた場所や時代にも関係があるのかもしれません。

そして多数の『種字』が見られているのも山彦磨崖石仏群の特徴です。『種字』とは、仏様それぞれを仏教の梵字で表したものだそうです。仏像の代わりに種字を彫り祈りを捧げていたのでしょうか。種字だけが彫られているもの、仏像の側に種字が彫られているものがありました。案内板に記されている種字の列を探してみましたが、見つけることはできませんでした。壁面を一段上がった部分に、磨崖仏が多数彫られているので、その一部にあるのかもしれません。(登れそうな感じもしましたが、かなり落ち葉が溜まっており、危なそうなので断念しました。)

今回訪れた「山彦磨崖石仏群」は鎌倉山の麓にあり、比較的生活圏に近いであろうロケーションでした。磨崖仏が彫られるのは山岳密教の修行の場でもあり、険しい山中にあるイメージだったので、ちょっと意外な場所でした。修験者の修練の地でもありながら、地域の方々の祈りの場ともなっていたのではないかと思います。お社周辺は綺麗にされていて、竹箒が置いてあったり瓦が片付けてあったりしたので、今も近所の方が整備されているのでしょう。磨崖仏のほうは、かなり風化が進んでいて、落ち葉に埋もれていたり、木の根っこに侵食されている場所もあります。囲いや覆いを付けるなどして保存できないものかと思いますが、予算や管理などの問題もあるでしょう・・・。逆に、自然の中のありのままの状態にあってこそ意味があるのかなぁ、と考えたりもします。いずれにしても、ここで仏様を彫って、祈りを捧げていた人々がいた証でもありますし、良い形で後世に残っていってほしいと思います。

肥前地域には、他にも佐賀県指定史跡の「鵜殿石仏群」をはじめ、磨崖仏や石仏などの仏教関連遺跡がたくさんあります。すでに写真や映像に記録している場所もありますし、これからの場所もありますが、できるだけ多くご紹介できればと思っています。

[肥前見聞録] T.Kawamichi